自分のことを「高齢者」と感じ始めたとき、多くの人がふと考えるのが「もしものとき、誰が助けてくれるのか?」という不安ではないでしょうか。特に、病院への入院や老人ホームの施設入居の場面では、身元保証人が必要となる事が多く、「頼れる家族がいない」「身寄りが遠方にしかいない」といった理由から、手続きに進めず困っている方が少なくありません。

そんな時に注目されるのが高齢者身元保証サービスです。このサービスは、家族に代わって入院時や入居時の手続き、緊急時の対応、さらには死後の事務処理までを担ってくれる仕組みです。しかし、「どんなサービスなのか分からない」「費用は高くないのか?」「信頼できる事業者はどう選べばいいのか?」といった疑問や不安が次々に出てくるのも事実です。

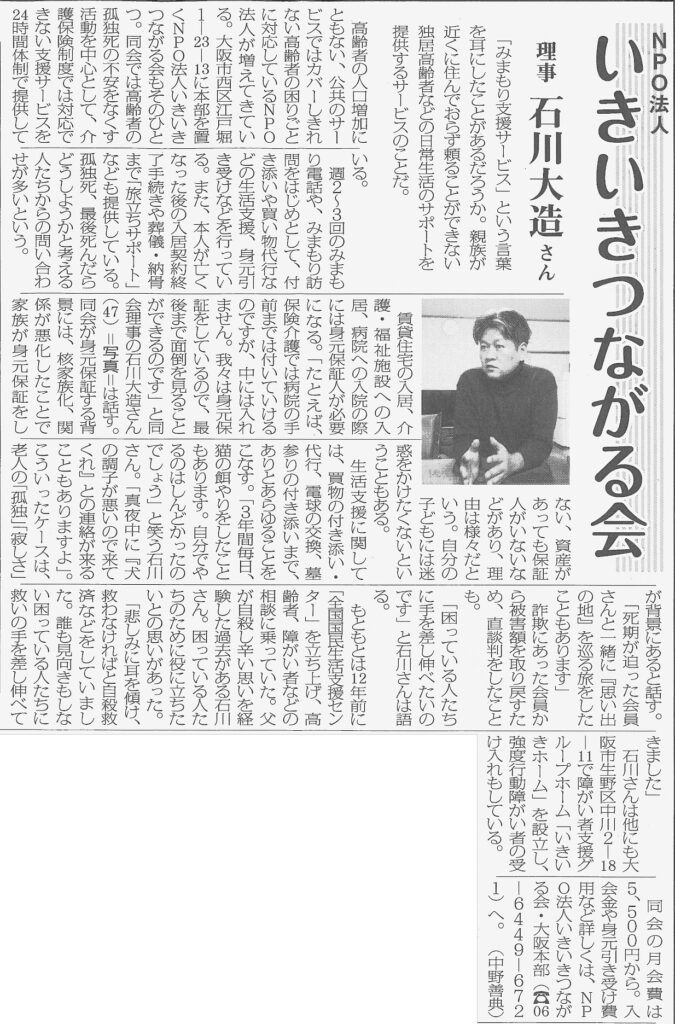

この記事では、高齢者の方が身元保証に関する不安を解消し、安心して老後を送るために必要な情報を網羅的に公開します。この業界で10年以上サービスを提供し続けているNPO法人いきいきつながる会がお伝えしていきます。どんなサービスがあり、どこに相談すればよいのか、契約の流れや費用感、注意点まで、読み終わったときに「もう再検索しなくていい」と思える内容にしています。早速、見ていきましょう。

高齢者が身元保証を必要とする背景とは

高齢化が進む現代社会において、単身で生活する高齢者の数は年々増加しています。内閣府の調査によれば、65歳以上で一人暮らしをしてる高齢者はおよそ700万人を超え、今後さらに増えていきます。そうした中で、病院への入院や介護施設への入居といった場面で「身元保証人が見つからない」といった理由から手続きが滞るケースが増えています。

従来であれば、身元保証人は親族や家族が担うのが一般的でした。しかし、少子化問題や核家族化、そして非婚化の影響により、「頼れる家族が近くにいない」「家族に迷惑をかけたくない」と考える高齢者が増え、代替手段としての高齢者身元保証サービスへのニーズが高まっているのです。

また、近年は施設や病院の側もリスク管理の観点から、保証人の存在を強く求める傾向があります。身元保証人は、緊急時の連絡先であり、万一の時の判断を代行したり、逝去した時のご遺体の引取りともなるからです。保証人がいないことで「入居を断られた」「手術が受けられなかった」というお客様の実例もあります。

このように、身元保証の問題は「家族の有無」にとどまらず、「社会構造の変化」や「制度上の要請」に深く関わる問題として、多くの高齢者にとって避けられない課題になりつつあります。だからこそ、早めにシニア向けのこういったサービスを理解し、終身まで総合的に自分に合う備えをしておくことが求められているのです。

どんな人が高齢者身元保証サービスを利用するのか?

高齢者身元保証サービスの利用者は年々増加してます。その背景にはさまざまな生活状況や価値観があるのですが、実際にこのサービスを利用している人たちには、共通する特徴がいくつか見受けられます。

まず多いのが、身寄りのない単身高齢者です。家族や親戚と疎遠であったり、そもそも配偶者、そして子供がいないという方が、病院や介護施設に入る際に「身元保証人をお願い出来る人が居ない」という切実な事情から利用を決めています。

次に多いのが、「子どもはいるが、遠方に住んでいて頼みづらい」「負担をかけるのは嫌」と考える高齢者です。この層は、自分の老後や死後のことは自分で決めておきたいという自立志向が強く、身元保証に限らず、生活支援や死後事務までを含めた包括的なサポートを求める傾向があります。

また、最近では早期から終活を意識し、「将来の不安に備えて今のうちに準備しておきたい」と考える比較的元気なシニア層も増えています。彼らは、将来的に施設への入居や病院での対応を必要とする場面を見越して、複数の事業者を比較検討し、資料を取り寄せたり面談を行った上で契約に至るケースが多いです。

さらに、一部の高齢者は、財産管理や納骨、葬儀の代行まで依頼したいと考えており、その場合は、信託型のサービスや司法書士法人などと連携して対応する保証事業者が選ばれています。

このように、利用者の属性や考え方に応じてサービスの内容も多様化しており、自分に合った選択が求められている時代になっています。誰にとっても他人事ではない課題だからこそ、「どんな人が利用しているか」を知ることが、自分の選択肢を考える第一歩になるのです。

高齢者身元保証サービスの仕組みと契約の流れ

高齢者身元保証サービスは、親族の代わりに病院や施設との連絡窓口、保証人、緊急時対応者、そして死後の手続きまでを担うサービスになります。その内容は多岐にわたり、生活支援や財産管理。葬儀うあ納骨の代行なども含まれます。こうした包括的な支援を提供することで、本人の生活の安定と精神的な安心を得ることが目的です。

契約の流れは、一般的に以下のようなステップを踏みます。

問い合わせ・資料請求 最初に、公式サイトやパンフレットからサービス内容を確認し、気になる事業者に電話やメール、またはFAXなどで資料を請求します。最近ではWEBから資料請求や面談予約ができるところも多く、便利です。

相談・面談 次に、担当者と面談を行い、自分の生活状況や希望内容、心配していることなどを共有します。必要に応じて家族やケアマネジャーさんが同席される事もあります。ここで契約内容の詳細や料金、対応可能な範囲、緊急時の対応体制について丁寧に説明を受けます。

審査・申し込み 面談の後、利用にあたっての簡単な審査が行われます。健康状態や生活状況によっては、追加説明や条件がつく場合もあります。

契約書締結・入会金の支払い 審査通過後、正式な契約を交わし、入会金や預託金などの支払いを行います。事業者によっては年会費が発生する場合もあります。契約書には、保証内容・対応範囲・解約時の条件などが明記されており、これをもとにサービスが提供されます。

サービス開始・緊急時対応の準備 契約後は、病院・施設への事前登録、連絡先の指定、日常的な見守りの開始、死後対応の希望確認などが順次行われます。これにより、万が一のときも本人さんが望まれる形で支援を受けることができます。

こうした流れを通じて、高齢者本人が「自分らしく、最後まで安心して暮らすための環境」を整えることが可能になります。契約時には内容をよく理解し、複数の事業者を比較することが後悔しない選択への鍵になります。

高齢者身元保証サービスを提供する事業者の選び方

高齢者身元保証サービスを提供する事業者は全国に多数存在していますが、その内容や質には大きな差があります。自分の将来を安心して任せられる相手を見つけるには、いくつかの重要なポイントをチェック

しながら考えていく必要があります。

まず確認したいのが、事業者が法人格を持っているかどうかです。個人ではなく、NPO法人や社会福祉法人、一般社団法人などの非営利団体は、営利目的ではなく支援の質を重視しているケースが多く、利用者からの信頼も厚い傾向があります。特に高齢者支援に特化した団体であれば、制度や現場の事情にも精通しており、手続き面でも安心です。

次に大切なのは、実績と対応範囲です。何年運営しているか、どのくらいの利用者がいるか、どの地域に対応しているかなどの情報は、必ず事前に確認しておきましょう。また、「どこまで対応してくれるのか」も重要なチェックポイントです。入院・施設入居の手続きだけでなく、死後の事務手続きや財産管理まで対応できるかどうかも確認してください。

事前面談の有無や契約時の説明の丁寧さも、その事業者の信頼性を見極める上で重要です。一方的に資料を送って終わり、というような対応をしてくる事業者は避けた方がよいでしょう。面談時には担当者がどれだけ利用者目線で話してくれるか、質問に誠実に答えてくれるかなども見ておくべきです。

また、料金体系が明瞭かどうかもポイントです。入会金、年会費、預託金、月額費用、解約時の返金規定などが明確に説明されているかをチェックしましょう。不透明な費用設定や後から請求されるような仕組みがないか、口コミや評判も参考になります。

こうした条件を踏まえたうえで、自分にとって必要な支援を、過不足なく提供してくれる事業者を選ぶことが、老後の安心につながります。事業者によっては無料相談や資料請求を受け付けているところもあるので、気になる場合は早めに情報収集を始めましょう。

高齢者身元保証サービスの費用相場と費用構成のポイント

高齢者身元保証サービスを利用する際に、もっとも気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか?」という点でしょう。費用はサービスの内容や事業者の方針によって大きく変わって来ますが、一般的には以下のような構成になっています。

まず、契約時に必要となるのが「入会金」です。相場は5万円〜20万円程度が中心で、法人の規模やサービス範囲によって異なります。次に「年会費」や「月額費用」が発生するケースがあります。これらは継続的な見守りや生活支援、連絡体制の維持などに対して支払う費用で、月額2,000円〜5,000円程度、年額で1万円〜数万円のところもあります。

また、多くの事業者では「預託金」という名目で一定の金額を事前に預ける必要があります。これは、将来の病院対応や葬儀、納骨、死後事務の代行に使われるもので、10万円〜50万円程度が一般的です。実費が発生した場合はこの中から充当され、残金は返還される仕組みになっていることが多いです。

その他、施設入居や入院時の保証人としての「契約手数料」や「対応費用」が必要となる場合もあります。例えば、入院時の保証対応には1回あたり1万円〜3万円ほどかかるケースがあります。事前に費用内訳を確認し、見積書の提示がある事業者を選ぶのが安心です。

注意すべきは、「すべて込みのパック料金」と「必要なときだけ都度払い」の違いです。前者は一見割高に見えても、全体費用が抑えられることもありますし、後者は柔軟ですがサービスの抜け漏れがないか注意が必要です。

また、「無料」や「格安」をうたう事業者には特に注意が必要です。費用が不自然に安い場合、必要な支援が受けられなかったり、対応範囲が限定的である可能性があります。契約前には、料金とサービス内容が明記された書面を必ずチェックする事、そして不明点はすべて質問することが大切です。

費用は確かに大きな判断材料ですが、単に安さで選ぶと失敗します。「その金額でどれだけの安心が得られるか?」を基準に比較することが、納得のいく選択につながります。

また事務所が近くにあるか?というのも結構重要です。高齢者の身元保証だけだと遠方の会社に頼んでしまうと、実際困った時にスタッフさんのかけつけが無かったりします。

それから、受付時間が平日のみ等も困ります。

人間の体ですから突然緊急の自体が夜中に起こるかも知れません。

TELやLINEで連絡すれば土日祝日、夜間問わずかけつけてくれて、対応して貰えるプランで尚且つ、身元保証もしてくれるといったプランを選ばれる事が重要です。

施設入居や病院での緊急対応に強い高齢者身元保証サービス

高齢になると、突然の体調不良や事故、入院など「もしもの事態」に直面するリスクが高まります。そうした緊急時に頼りになるのが、施設や病院との連携を重視した高齢者身元保証サービスです。これらのサービスは、単に保証人になるだけではなく、緊急対応の体制が整っているかどうかが大きなポイントとなります。

多くの病院や老人ホームは、入院や入居の際に「連絡がつく身元保証人」の登録を求めます。実際には、手術同意書への署名や、治療方針に関する判断、退院時の送迎など、保証人が果たす役割は多岐にわたります。こうした対応がすぐにできる体制を持つ事業者でなければ、万が一のときに本来の役割を果たすことができません。

対応力の高い保証事業者は、緊急連絡体制として24時間365日の受付を整備してビジネス展開してる事業所が多く、提携先の医療機関や施設からの連絡に即応できるようスタッフが常駐しています。またセンターから近隣の支部へスタッフを派遣する体制を持っている法人もあり、地域を問わず柔軟に対応してくれます。

緊急時のサポート内容としては、主に以下のようなものがあります。

病院からの緊急連絡の受電と判断支援

手術や治療に関する同意書署名の代行

入退院時の手続き・付き添い

施設入居時の立会いや生活必需品の準備

施設や病院職員との連絡調整や書類提出

こうした対応は、家族が近くにいない、または連絡がつかない高齢者にとっては非常に大きな支えになります。さらに、事前に意思確認を行い、本人の希望に沿った対応ができるような仕組みがある事業者を選ぶことで、より安心感を持って老後を過ごすことができます。

緊急時こそ、サービスの質が問われる場面です。表面的なサービス項目だけでなく、いざというときの「即応性」「対応実績」「地域密着性」などを重視して選びましょう。

高齢者身元保証サービスにおける死後対応と終活サポート

高齢者身元保証サービスの中でも、近年特に注目されているのが「死後の対応」や「終活支援」の分野です。高齢者の多くが抱える「死後の不安」は、遺体の引き取りから葬儀、納骨、そして事務手続きに至るまで多岐にわたります。家族や身寄りのない人にとっては、自分が亡くなった後のことをどうすればよいのかという悩みは深刻です。

このような背景から、終活サポートを包括的に提供する身元保証サービスが求められるようになりました。これには次のような支援が含まれます。

死亡届の役所への提出など各種届け出代行

遺品整理や住居の退去手続き

葬儀や火葬、納骨の実施と費用管理

財産の整理と債務精算の対応

遺言の実行支援や法的手続きの代行

特に注目されるのは、「死後の事務委任契約」等の法的契約です。これは生前に契約を交わすことで、本人の死亡後に行うべき手続きを指定した人(多くは法人)に任せることができる制度で、孤独死や無縁仏を避けるための手段としても利用が広がっています。

また、本人の意思に沿った葬儀の形式や納骨先、財産の使い道などを事前にヒアリングし、書面で記録する「エンディングノート」の作成支援を行っているところもあります。終活の段階でこれらを整理しておくことで、残される人々の負担を減らすだけでなく、自身も安心して晩年を迎えることができます。

さらに、最近では「永代供養」や「合同納骨」など、費用を抑えながらも尊厳を保った形での供養方法を提案してくれる事業者も増えていて、この記事を書いてる当社も永代供養や合同納骨等もご希望される方には行っております。

「自分が亡くなった後も迷惑をかけたくない」という想いを支えるのが、こうした死後対応や終活サポートです。それが含まれているかどうかは、身元保証サービスを選ぶ際の大きな判断材料になるでしょう。

高齢者身元保証サービスを決めていく時の注意点とリスク

高齢者身元保証サービスは、老後の安心を支えるために有効な仕組みですが、利用にあたっては注意すべき点やリスクも存在します。適切な理解と準備をしておくことで、思わぬトラブルを避けることができます。

まず重要なのが、契約内容をきちんと把握することです。サービスごとに対応範囲が異なり、「保証人として名前を貸すだけ」の事業者もいれば、入退院や死後の手続きまで一括して担う事業者もあります。パンフレットや口頭の説明だけで安心せず、契約書をよく読み、疑問点は必ず質問し、納得してから契約しましょう。

次に確認すべきは、預託金や追加費用の取り扱いです。万が一の際に備えて預けるお金が、実際にどう使われるのか、残金が返還されるのか、不明確なまま契約するのは避けるべきです。また、施設対応や死後対応などに関して「都度費用」が発生する場合もあるので、どこまでが契約に含まれているかを明確にしましょう。

さらに、「運営母体の信頼性」も見逃せません。悪質な業者の中には、高齢者の不安に着目して契約を迫ったり、必要以上のサービスを押し売りするケースもあります。法人格を持ち、複数年の実績があるか、利用者からの評価が安定しているかなども確認材料になります。

利用中に本人の健康状態や生活環境が変わることもあるため、契約後のサポート体制が整っているかも重要です。定期的な見直しや相談体制があるか、担当者と連絡が取りやすいかなどを事前にチェックしておくことで、長期的に安心して利用できます。

また、身元保証という特性上、万が一のときに「誰が何をしてくれるか」という役割分担が不明確なままだと、後々トラブルになることがあります。たとえば、施設からの連絡を受けて動くのは事業者なのか、別の人なのか。事前に明文化しておくと安心です。

このように、良さそうに見えるサービスでも、裏には見逃せないポイントが潜んでたりする事もあります。だからこそ、自分に必要な支援を洗い出し、慎重に契約を進めることが大切です。

信頼できる高齢者身元保証サービスを見つけるためのチェックリスト

信頼できる高齢者身元保証サービスを選ぶためには、情報収集だけでなく、いくつかの具体的な項目を意識することが欠かせません。以下に挙げる項目を一つひとつ確認しながら比較検討する事で、納得のいく選択ができるはずです。

| チェック項目 | 確認すべき内容 |

|---|---|

| 法人格の有無 | NPO法人や一般社団法人などの非営利団体かどうか |

| 運営実績 | 何年運営しているか、利用者数はどれくらいか |

| サービス範囲 | 入院・施設入居だけでなく、死後対応まで含まれているか |

| 対応エリア | 自分が住んでいる地域で対応可能か |

| 料金体系 | 入会金・年会費・預託金・その他の費用が明確か |

| 緊急時の体制 | 24時間対応可能か、緊急連絡体制が整っているか |

| 死後の対応 | 死亡届、葬儀、納骨、遺品整理まで対応可能か |

| 契約内容の明示 | サービス内容と責任範囲が書面で明示されているか |

| 面談・相談体制 | 事前に無料相談や面談が可能か、丁寧な対応か |

| 評判・口コミ | 利用者の声や第三者機関の評価が確認できるか |

特に「すぐ契約を促す」「費用が異常に安い」などのケースには要注意です。焦らず、複数のサービスを比較し、資料請求や説明を受けてから判断することが、自分に合ったサービスを見つけるための確かな方法です。

この記事のまとめ:高齢者が安心して老後を過ごすために

高齢者身元保証サービスは、単なる保証人の代替ではなく、老後を安心して過ごすための「生活インフラ」として、いまや多くの人にとって必要不可欠な存在になりつつあります。家族が近くにいない、頼れない、あるいは自立して最期まで自分の意思で生きたいという人々にとって、このサービスはまさに「安心の土台」です。

この記事では、サービスの仕組みから契約の流れ、費用相場、対応範囲、選び方のポイント、死後の対応や終活まで、さまざまな視点から詳しくご紹介してきました。中でも重要なのは、「自分のための正しい選択を、早いうちから準備しておくこと」です。

特に、施設入居や病院の場面で「身元保証人が居ない場合、受け入れを断られる」といったトラブルは現実に多く発生しており、事前の対策が後の生活を大きく左右します。さらに、死後の手続きや財産管理など、誰かに任せるべきことを明確にする事で、残される人々への負担も大きく減らせます。

その上で、「信頼できる団体」を選ぶことは何よりも大切です。そこでご紹介したいのが、非営利で高齢者支援に取り組んでいる「NPO法人いきいきつながる会」です。この団体は、全国対応の体制を持ち、生活支援から死後事務、緊急時対応まで一貫してサポートしてくれることで、多くの利用者から信頼を得ています。

「自分もそろそろ準備を始めるべきかも」と思った今が、まさにそのタイミングです。悩んでいる方は、まずは信頼できる団体の資料を取り寄せてみる事を始める事が大事です。それが、将来の不安を減らし、安心した毎日を手に入れる第一歩になります。

今なら無料でもらえる高齢者身元保証サービス資料プレゼント

ここまで高齢者身元保証サービスについて詳しくご紹介してきましたが、「じゃあ、まず何から始めればいいのか分からない」という方も多いかもしれません。そんな方のために、今だけ特別に3つの無料プレゼントをご用意しました。これらは、老後の不安を解消し、安心した選択をするための第一歩となる内容ばかりです。

【無料プレゼント内容】

エンディングノートの書き方マニュアル 将来のために「自分の希望を残す」ことは、家族や周囲にとっても大きな安心になります。基本項目から、自分らしさを反映できる書き方までをわかりやすく解説したマニュアルです。

遺言書書き方マニュアル 遺言書といえば難しそうな印象を持たれる方が多いですが、実は形式さえ守れば自分でも書くことが可能です。このマニュアルでは法的に有効な自筆証書遺言の作成方法を丁寧に解説しています。

NPO法人いきいきつながる会 説明会参加チケット 実際のサービス内容や具体的な契約事例、利用者の声などを直接聞けるチャンスです。専門スタッフに直接質問もでき、資料だけでは分からないリアルな情報が得られます。

どれも、これからの生活を安心して送るために役立つ実践的な情報ばかりです。特に当協会では、身元保証サービスに関する経験と信頼を兼ね備えた非営利法人として、全国で高齢者の安心を支えています。これらのプレゼントを通して、まずは情報を集め、自分に合った準備をはじめてみてください。

人生の後半を、もっと自分らしく、もっと安心して生きるために。今すぐ資料請求して、この3つの無料プレゼントを手に入れてください。