病院への入院や施設に入居する期日が迫っている時、身元保証が老人で見つからないいう理由で手続きが止まってしまった経験はありませんか?これは決して珍しいことではなく、特に高齢になってから身近な家族がいなかったり、親族に頼りづらいという状況の方にとって、深刻な問題となっています。

「誰かに迷惑をかけたくない」「もう家族に頼れる状況ではない」「でも一人で何も決められないのも不安」

そんな葛藤の中で、不安を抱えながら日々を過ごしている方に向けて、この記事を用意しました。

本記事では、施設や病院から求められる“身元保証”の意味と役割をはじめ、保証人がいない時に直面するリスクや、保証の代替手段として注目される制度や法人サービスの実情まで、具体例を交えながら解説していきます。

もちろん、身元保証が必要な場面は「入院や入所」だけにとどまりません。判断能力が低下したとき、死後の葬儀、それから納骨や遺品整理など、本人の代わりに対応してくれる存在としても、保証人の役割は大きいのです。

この記事は身元保証が老人になって必要だと思われたら、家族に頼らずとも安心して人生を過ごすために、どんな準備ができるのか、どんな選択肢があるのかを網羅的にまとめたものです。読めばきっと、今後の備えに向けた行動のヒントが見えてくるはずです。

それでは早速、「そもそも身元保証とは何か?」から一緒に確認していきましょう。

身元保証・老人が必要とするものは何か/役割と必要性

身元保証を老人が必要となるのは、病院への入院や介護施設への入居者となる場面で、本人に代わって緊急時の連絡対応や費用の支払い、意思決定の補助などを担う第三者の存在を意味します。医療・介護の現場では、本人が突発的に判断能力を失ったり、逝去した場合に備え、こうした保証人の存在を求めるのが一般的です。

昔は家族が自然にこの役割を担っていましたが、現代では高齢者の単身化や少子化、家族関係の希薄化により、その構造が崩れつつあります。結果として身元保証が老人である為に、保証人を確保できずに困ってしまうという事例が全国的に増えているのです。病院や施設が保証人を必要とする背景には、主に次のような理由があります。

・緊急手術や重要な医療判断を要する際、本人の判断が困難な場合に備えるため

・費用の支払いが滞った場合に、支援・補助を求めるため

・死後の対応(葬儀、遺品整理、納骨など)を依頼するため

・退院・退所時の搬送や引き取りをスムーズに行うため

たとえば、病気で意識を失って搬送された高齢者がいたとして、同意書に署名できる家族がいなければ、慎重にならざるを得ません。また、施設では万が一の死亡時に「誰が遺体を引き取るのか」という実務的な問題に直面します。これらを放置すれば、病院・施設の業務が停滞し、他の利用者にも影響が出てしまうことになります。

さらに、身元保証人には「死後事務」と呼ばれるものが含まれる事があります。これは、本人が亡くなった時の各種手続きを代行するものです。死亡届の提出、火葬許可の取得、葬儀・納骨・財産整理などが含まれ、場合によっては債務の処理も関係します。このように、「身元保証」は生前から死後に至るまで、非常に広範な対応が求められる立場であり、その重要性は年々増しているのです。

また、制度的にはっきりと定められているわけではないため、病院や施設ごとに求められる保証内容には差があります。「連絡先だけでOK」という場合もあれば、「契約の連帯責任まで求められる」場合もあります。

つまり、「身元保証」という言葉の定義自体が曖昧であるため、施設側との事前確認が不可欠です。

このような背景を踏まえると、老後の不安を軽減するためには、自分に合った形で身元保証の体制を整えておくことが必要不可欠だと言えるでしょう。

身元保証が老人で居ないとどうなるのか?

もしもあなたが病院や施設に入る必要がある状況で、「保証人がいない」と伝えたらどうなるでしょうか。実は、この一点だけで入院や入居が拒否されることは、現実として十分に起こり得ます。特に高齢者の場合、判断能力や健康状態に不安があると、施設側は万一の時に備えて身元保証を老人は強く求められる傾向があります。

例えば、高齢で意思決定が難しくなってきた高齢者が、介護施設に入所を希望しているとしましょう。この場合、保証人がいなければ「誰が緊急時の判断をするのか」「費用が払えなくなったときはどうするのか」「亡くなった場合の手続きは誰が行うのか」といった不安が、施設側にはつきまといます。

その結果、「保証人がいなければ入所を認められません」と入居者のお客さまに明言する施設も少なくありません。これは、病院においても同様です。急性期病院や療養型の病棟では、入院前に「保証人の氏名と続柄、連絡先、印鑑」などを記載した書類を求められることが多く、それが揃わなければ受け入れを断念せざるを得ないのです。

保証人がいないことで起こり得る不利益は、次のようなものがあります。

入院や入所を断られる

・緊急手術時の意思決定が遅れ、命に関わる

・費用が未払いになった際に施設側が損失を被る

・死後の葬儀や遺品整理、納骨が手配されない

・公的支援制度(生活保護など)の利用も困難になる場合がある

このように、保証人がいないということは、医療・介護の現場において「対応できない高齢者」と見なされる可能性があるということなのです。たとえご本人に資産や年金収入があっても、保証人の不在によって「社会的な孤立状態」にあると判断されてしまえば、サポート体制が整っていないと受け止められてしまいます。

加えて、死後の事務処理も大きな課題です。遺体の引き取りや火葬、納骨は誰が行うのか。残された賃貸住宅の解約や公共料金の停止、遺品の整理など、行政もすぐに対応できるわけではありません。現場では「誰も来ないまま亡くなった方の遺体が長期間保管されていた」という事例も報告されています。

こうした背景から、身元保証の問題は単に「書類の問題」ではなく、生活・命・死後の尊厳に直結する課題であることがわかります。

身元保証の選択肢と方法

身元保証が必要な老人が直面する問題の一つに、「誰に保証を頼むか」があります。身近な家族がいれば頼りたいと思うかもしれませんが、実際には親族との関係が薄い、あるいはそもそも頼れる人がいないという方も多くいます。そのような場合に備えて、身元保証には大きく分けて3つの選択肢が存在します。それぞれの特徴と注意点を見ていきましょう。

親族による保証

第一の選択肢は、親族による身元保証です。これは従来最も一般的な形であり、施設や病院にとっても手続きがスムーズに進みやすい方法です。親族であれば、万一のときに連絡が取れやすく、金銭面の補償や医療的な意思決定などにも柔軟に対応してもらえるという期待があります。ただし、親族に保証を依頼する場合には、その人に相応の責任や負担がかかる事は把握しておくべきです。葬儀や遺品整理、遺体の引き取り、債務の清算など、「死後の手続き」を含むケースもあるため、関係性によっては断られることも少なくありません。親族に頼るのであれば、あらかじめ丁寧に話し合いを重ね、合意形成をしておくことが大切です。

一般社団法人やNPOなどが提供する身元保証の老人向け代行サービスの詳細

次に注目されているのが、一般社団法人や当社NPO法人いきいきつながる会等、民間企業などが提供する「身元保証代行サービス」です。これは、身寄りのない高齢者が安心して医療や介護を受けられるよう、法人が契約によって保証人の役割を果たす仕組みです。サービスの内容は以下のように多岐にわたります。

緊急連絡・意思決定の代行

財産や通帳、鍵などの保管・管理

死後事務(葬儀、納骨、遺品整理など)の代行

必要に応じた付き添いサービスや生活支援

任意後見制度・成年後見人の活用

法律に基づいた選択肢として、「任意後見制度」や「成年後見制度」も有効です。任意後見は、本人が元気なうちに後見人(弁護士や、司法書士の先生・法人など)を選任し、公正証書で契約を結ぶ制度です。判断能力が次第に低下してきた時には、選任された後見人が財産管理や医療同意、生活支援などを担います。一方、成年後見制度は家庭裁判所が後見人を選任する法定の仕組みであり、判断能力がすでに衰えている人が対象です。いずれも身元保証そのものを目的とした制度ではありませんが、信頼のおける後見人を通じて保証に近い機能を果たすことが可能です。

なお、これら制度は「法的な裏付けがあるため信頼性が高い反面、柔軟性に欠ける場合もある」という特徴があります。本人の希望や判断力に応じた選択を行うことが重要です。

身元保証を老人が選ぶ時の、各選択肢のメリットと注意点

身元保証が老人で必要な場合、どの方法を選ぶかは将来の安心を左右する大きな決断です。それぞれの選択肢には利点と同時にリスクや注意点も存在します。ここでは、親族、法人、法律制度の3つの方法について、具体的な視点から比較しながら解説していきます。

親族の場合の負担と費用

親族による保証の最大のメリットは、信頼関係と意思疎通のしやすさにあります。血縁関係に基づく責任感から、医療判断や死後の手続きにも積極的に対応してもらえる可能性があります。また、費用もほとんどかからず、手続き自体も比較的簡便です。しかし一方で、次のような注意点があります。

保証人が高齢であったり遠方に住まれている場合、対応が困難

保証の範囲(生前・死後事務)を巡る誤解が生じやすい

迷惑をかけるのは嫌だという、心理的負担が本人にも保証人にもある

財産や相続を巡る家族間トラブルに発展するリスク

これらを避けるためには、事前に文書化し、範囲や責任について明確な合意を形成することが重要です。

法人代行サービスの費用/審査と信頼性

法人による身元保証代行サービスの最大の利点は、「家族がいなくても安心して頼れる」という点です。契約によって業務範囲が明確になっており、死後の手続きまで一括して依頼できることも、利用者にとって大きな魅力です。また、最近では全国エリアに対応する法人も増えており、大都市(東京、大阪など)だけでなく地方でも利用が広がっています。一方で、次のような課題もあります。

・入会審査が必要で、場合によっては断られることがある

・初期費用、預託金、月額費用など金銭的負担が大きい場合も

・契約内容によってはカバーされない業務もある

・事業者の信頼性や継続性の見極めが難しい

特に「料金が安いから」という理由だけで選ぶと、後に必要な支援が受けられないというトラブルに繋がりかねません。資料を取り寄せて比較検討し、面談や説明会で不明点を解消した上で契約することが望まれます。

後見制度と契約書類・資産管理との関係

任意後見制度や成年後見制度の強みは、「法的に整備された枠組みの中で支援を受けられる」点にあります。任意後見では、判断能力がある間は、信頼できる人物や法人と契約できるため、自分の意思を伝えやすいのが特徴です。後見人には財産管理や医療意思の代行権限があるため、包括的な支援が可能になります。ただし、以下の点に注意が必要です。

・任意後見契約の場合、公証役場での作成が必要で、準備と費用がかかる

・成年後見は家庭裁判所が選任するため、希望の人が選ばれない場合もある

・身元保証そのものの機能は含まれておらず、施設が代替を認めないケースも

後見制度は、「保証人としての役割は期待されにくいが、財産や生活の支援には有効」と理解しておく必要があります。保証が必須の場面では、後見制度+保証代行の併用も検討すべきでしょう。

具体的な手続きの流れ(入院・入所)

身元保証が必要な老人が実際に病院へ入院したり、介護施設に入所する時は、事前に「身元保証の手続き」が必要になります。この手続きには複数のステップがあり、何を準備し、誰と相談し、どんな書類を提出するのかを知っておくことで、スムーズに対応できます。

以下は、一般的な入院・入所における身元保証の流れを時系列に沿ってご紹介します。

1. 情報収集と相談

最初のステップは、入院・入所予定の病院や施設に連絡し、「保証人の要件」や「必要書類」について確認することです。医療機関や介護施設によって求める保証内容が異なるため、事前に聞き取りを行いましょう。

この段階で、次のようなことを確認しておくと安心です。

・連帯保証人が必要か、身元引受人のみで良いか

・緊急時の意思決定を代行する役割が含まれるか

・死後事務(葬儀・納骨など)の委任が必要か

2. 保証人の確保と意思確認

保証人となる予定の親族や法人に連絡を取り、依頼の意思があるかどうかを確認します。特に法人に依頼する場合は、面談や電話相談が必要で、契約内容や費用について詳しい説明を受けることになります。

保証人側に対しては、下記のような点も説明し、合意を得ておく必要があります。

どのような責任が生じるか(医療費の負担、死亡後の手続きなど)

保証範囲の明確化(生前のみか、死後も含むか)

保証期間や費用負担の可否

3. 書類の準備と提出

保証人が確保できたら、必要書類の準備に入ります。書類は施設や病院ごとに若干異なりますが、一般的には以下のようなものが求められます。

印鑑証明書 保証人の実印と一致を確認

委任契約書 死後事務や生活支援を依頼する際に必要

本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等

財産確認資料 預貯金や年金など(後見制度や支援サービスを利用する場合)

法人を保証人とする場合、必ず対面またはオンラインでの面談が行われます。本人の意思確認や健康状態、生活状況などをヒアリングし、適正に契約が可能かどうかが審査されます。

この過程では、以下のような点がチェックされます。

・判断能力があるか(意思確認の可否)

・契約内容の理解度

・財産状況と必要支援の範囲

5. 契約締結と支払い

契約内容に同意し、審査に通過すれば、保証契約が正式に締結されます。法人の場合、初期費用(預託金)や月額費用の支払いがこの時点で発生します。銀行振込やクレジット決済に対応している法人もあります。

この契約締結によって、保証人の登録が完了し、入院・入所の手続きへと進めるようになります。

6. 入院・入所と支援開始

契約締結後、正式に病院や施設での生活が始まります。保証人は、医療判断が必要な場面や緊急時、死亡後の処理など、契約に基づいて対応していくことになります。

このように、身元保証の手続きは単に「名前を書く」だけのものではなく、事前の確認、意思確認、契約、費用支払いなどを経るしっかりとしたプロセスです。

よくある問題と解決事例

身元保証が必要な老人が直面する問題は、入院・入所の手続き段階だけではありません。実際に保証を依頼した後も、さまざまなトラブルや困難が起こる可能性があります。ここでは、現場でよく見られる問題と、それに対する実際の解決事例を紹介します。事前にこうしたケースを知っておくことで、同じような状況に直面した際に落ち着いて対応できるはずです。

事例1:保証人が突然連絡不能に ある70代の男性が療養型病院に入院中、保証人として登録していた甥と突然連絡が取れなくなりました。手術の同意が必要となった際に意思決定ができず、手術が延期される事態に。医療側は行政に連絡を取り、緊急措置として成年後見人を家庭裁判所に申し立てる形で対応されましたが、決定までに1カ月以上を要しました。解決策:

複数の連絡先を登録する。または緊急時連絡を担保する「法人サービス」に切り替えておくことで、リスクを分散できます。また、医療判断の代行権限がある任意後見契約を事前に結んでおくことも有効です。

事例2:死後事務の依頼範囲でトラブルに 老人ホームに入所していた80代女性が亡くなった際、保証人であった娘が「納骨や遺品整理までは依頼されていなかった」と主張し、施設との間で大きなトラブルに。結果的に施設側が行政と連携して対処したものの、処理には数週間を要し、遺体の火葬も遅れる結果となりました。

解決策:

保証契約書や委任契約書において、どこまで対応するか(死亡届の提出、火葬、納骨、遺品整理、債務処理など)を明確に定義し、書面に残しておくことが重要です。法人による保証サービスであれば、こうした死後事務も標準契約に含まれるケースが多く、トラブルを未然に防げます。

事例3:保証人が費用の支払いを拒否 医療費未納の状態が続いた高齢者について、保証人に連絡をしたところ「費用の支払いは契約していない」と主張。保証書には「費用を負担する可能性がある」と明記されていたものの、保証人がその意味を理解していなかったことが原因でした。

解決策:

契約時の説明責任を徹底し、内容理解の証拠として重要事項説明書等に署名をもらう体制を整えておく必要があります。法人サービスでは、こうした誤解がないよう契約時に動画やパンフレットでの解説を行っており、トラブル発生率を低下させています。

事例4:後見人と保証人が別人で連携不全 任意後見契約を結んでいた男性が、身元保証は別の法人に依頼していたケース。入所後に認知症が進行し、後見人が生活費の支払いを拒否したことで、保証人である法人が施設と交渉を重ねる事態に。結果的に、双方で業務範囲の見直しを行い、契約内容を再設定することで事態は収束しました。

解決策:

後見人と保証人が別になる場合、あらかじめ業務範囲を明確に分け、必要に応じて連携体制を構築しておくことが重要です。可能であれば、同一法人が「保証+後見」を一括で担えるプランを選ぶことで、トラブルリスクを下げられます。

こうした事例は決して特別なものではなく、多くの方が直面する可能性があります。だからこそ、「事前に確認する」「契約を明確にしておく」「専門家と連携する」といった準備が、安心して老後を迎えるためのカギになります。

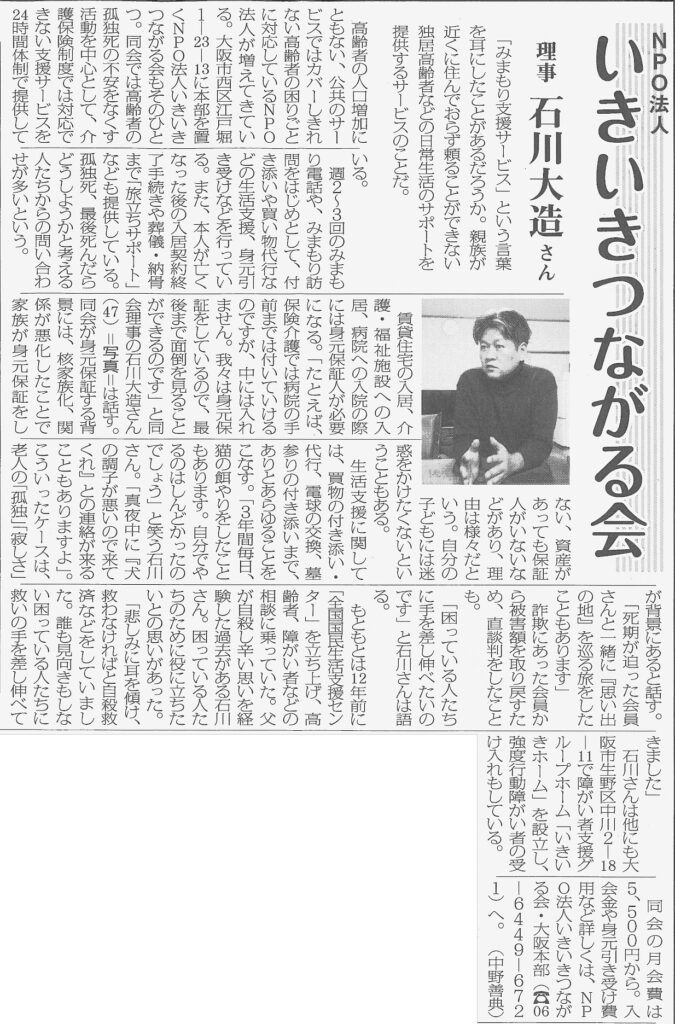

関西エリアでの支援団体/事業者紹介

身元保証が必要な老人にとって、頼れる支援先が明確にあるというだけで、生活や将来への不安は大きく和らぎます。特に関西圏でお困りの方にとっては、「NPO法人いきいきつながる会」が提供する身元保証と生活支援の取り組みが、現実的かつ安心できる選択肢となるでしょう。

当社は、大阪府を中心に、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山といった関西全域を対象エリアとして活動しています。都市部だけでなく、地域に根差した支部展開や連携施設もあり、高齢者である本人様が住み慣れた場所で安心してサービスを受けられる体制が整っています。

提供出来るサービスは、身元保証だけにとどまりません。入院や入居に必要な各種手続きの代行、病院への付き添い、生活支援、死後事務(葬儀、納骨、遺品管理)まで一貫したサポートが可能です。高齢者ご本人の判断能力や健康状態、生活状況に応じて、柔軟にプランを設計することもできます。

たとえば、「親族が遠方で対応が難しい」「財産管理や事務処理も自分では限界がある」といった悩みを抱えている方にも、委任契約や任意後見制度の活用を含めた総合的な生活支援プランを提案することができます。さらに、預託金や月額料金なども明朗に説明されるため、「契約してから後悔した」という声がほとんどないのも大きな特長です。

また、緊急時の連絡体制や事前説明の丁寧さにも定評があり、病院や老人ホームなど医療・介護関係者からの信頼も厚いのが現状です。本人だけでなく、親族や支援者が一緒に面談に参加できる体制もあり、「本当に納得できる契約」を大切にしている姿勢が見て取れます。

身元保証が老人で必要な場合等、安心して老後を送るためには、保証の「制度」だけでなく、「人」として寄り添ってくれる関係性が不可欠です。NPO法人いきいきつながる会は、そうした信頼を大切にしながら、関西の高齢者一人ひとりと向き合って支援を続けています。

料金相場と費用例(預託金・月額・事務手数料など)

身元保証が老人で必要な場合、費用は非常に重要な判断材料の一つです。「高額な預託金が必要なのでは?」「死後事務まで頼んだら料金が跳ね上がるのでは?」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

NPO法人いきいきつながる会では、安心して契約できるように料金体系を明確にし、利用者の状況に合わせて柔軟にプランを設計しています。ここではその費用イメージと、費用が発生するタイミング、注意点について掘り下げて記載していきます。

| 項目 | 内容 | 目安金額(例) |

|---|---|---|

| いきいき会員 | みまもり電話・会報・電話相談 | 入会金3万円、月会費4千円 |

| 本会員 | みまもり電話・身元保証・緊急身元引受け・かけつけ・旅立ち・納骨/永代供養 | 入会金30万円、身元引受け費用30万、事務手数料5万、月会費5千円 |

身元保証契約には「生活支援」や「死後事務」が含まれるケースがあります。具体的には以下のような内容が対象になります。

緊急搬送時の病院への付き添い

退院後の自宅帰宅支援

葬儀の手配、火葬、納骨の代行

遺品整理や公共料金の停止手続き

財産の一時管理(口座凍結、通帳管理など)

これらをすべて含む「包括型プラン」を希望する場合は、預託金がやや高めに設定されますが、その分家族や親族に負担をかけず、すべてを一括で対応してもらえるため、多くの高齢者から選ばれているシニア向けのプランです。

費用に関する注意点

預託金は使い切り型ではなく、精算後返金されるケースもあり

未使用分は相続人または事前指定した受取人に返金される制度が一般的です。

一括払い・分割払いが選べるケースが多い

まとまった資金がない場合でも、柔軟に対応できる場合があります。初回面談での相談が肝心です。

サービスに含まれない内容があることを確認すること

たとえば「遠方への遺体搬送」や「高額な債務の清算」などは、別途費用が発生する可能性があるため、事前確認が必要です。

いきいきつながる会では、「契約前にすべての費用を開示し、分かりやすく説明する」ことを徹底しており、後から請求されるような追加費用トラブルがないよう配慮されています。説明は対面・電話・資料郵送に対応しており、特にご親族と一緒の説明参加も推奨しています。

費用に関する情報をきちんと把握しておく事で、身元保証に対する不安はぐっと軽減されます。

まとめ

ここまで、身元保証が必要な老人が直面する課題と、それに対する選択肢、対応方法について詳しく見てきました。入院や施設入所といった人生の大きな転機で、保証人がいないという理由だけで希望が叶わないという事態は、決して特別なことではありません。

「家族に頼れない」「判断力が低下する前に準備したい」「葬儀や死後の手続きまで誰にも迷惑は、かけたくない」と考える高齢者は年々増えています。その現実にしっかりと向き合い、事前の備えとして“誰に保証をお願いするか”を考えることが、これからの高齢者の生き方には欠かせない視点です。

選択肢としては、親族、法人(特に信頼できるNPO法人、それから一般社団法人)、法的な後見制度などがあり、それぞれにメリット・注意点が存在します。大切なのは、自分にとって何が現実的で、誰にどこまでお願いできるのかを、判断力があるうちに明確にしておくことです。

その意味で、NPO法人いきいきつながる会のように、関西全域に対応し、生活支援から死後事務まで包括的に担ってくれる支援体制は、非常に頼れる存在です。費用体系が明朗で、契約前に丁寧な説明が受けられ、緊急時や判断不能時にも安心できる制度設計がなされていることは、利用者にとって大きなメリットとなるでしょう。

また、身元保証は一度契約して終わりではなく、生活の変化や健康状態に応じて定期的に見直すべき仕組みです。例えば、「退院後の自宅支援が必要になった」「生活支援の頻度を増やしたい」など、ニーズは時間とともに変わっていきます。そうした変更にも柔軟に対応できる支援体制を持つ団体を選ぶことで、老後の安心が一層高まります。

「今はまだ元気だから大丈夫」と思っていても、判断力や体力の衰えはある日突然やってきます。だからこそ、自分の意志で準備ができる今のうちに、「信頼できる保証の仕組み」を整えておくことが、本当の意味での“終活”であり、“自分らしい人生の締めくくり”につながるのではないでしょうか。

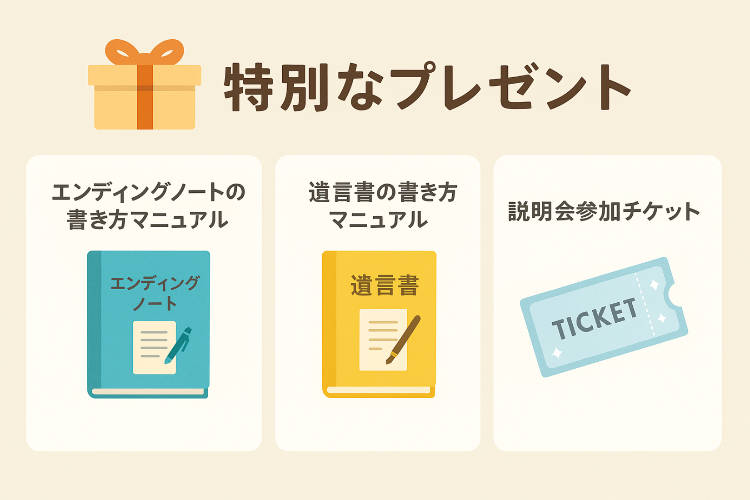

身元保証を老人で使用する際にこのページをご覧のあなたへ特別なプレゼントプレゼント

身元保証が必要な老人にとって、「何から手をつけていいかわからない」というのが率直な本音ではないでしょうか。入院や入所に向けた準備、保証の仕組み、死後の手続き、親族への意思表示——どれも大切なのは分かっていても、一つ一つ整理するのは簡単ではありません。

そこで今回、この記事を最後まで読んでいただいたあなたに、「今日からすぐに取りかかれる備え」を後押しする実用的な3つのプレゼントをご用意しました。

🎁 プレゼント1:エンディングノートの書き方マニュアル(自分で書ける超人気バイブル)

まずご紹介するのは、自分の想いや手続き希望を整理するのに役立つ「エンディングノート」の書き方マニュアルです。

どんな項目を書けばいいか?

医療・介護の希望、葬儀や納骨の要望はどう伝えるか?

財産や連絡先、緊急時の対応先をどうまとめるか?

このマニュアルは、実際にいきいきつながる会に相談に来た方の声をもとに構成されており、「自分で全部書けた」と大好評をいただいている内容です。全体構成や記入例もあるので、どなたでも迷わず進められます。

🎁 プレゼント2:遺言書の書き方マニュアル(全34ページパーフェクト版)

次にお届けするのは、法的効力をもった遺言書の作成方法をまとめた決定版マニュアルです。実際に遺言書を準備する際に、

自筆証書と公正証書の違い

書き方・用紙・封の方法

よくある失敗とその回避法

などを、34ページにわたり解説した“完全保存版”となっています。親族間のトラブルを防ぐためにも、判断能力があるうちに作成しておきたい方には特におすすめです。

🎁 プレゼント3:NPO法人いきいきつながる会説明会参加チケット(無料)

そして最後にご案内するのが、いきいきつながる会の無料説明会チケットです。こちらは、関西全域で実施されている個別説明会の参加が無料になる特典で、以下のような方に特に役立ちます。

弊社事務所、ご自宅、パソコンや携帯のオンラインも含め説明させて頂きます。

また事務所にお越しになられる際や、ご自宅で説明をお聞きになられる場合は、同行、同席して下さる方と一緒に確認頂いて構いません。

平日だけに限らず、土・日・祝も行っております。

電車やお車でお越しの際は当ビルを始めて住所を辿ってシニア世代の方がこられるのは大変ですので、近くからTEL頂ければご案内お迎えに行かせて頂きます。

自分に合った保証内容を直接相談したい

料金や契約の流れを詳しく知りたい

実際に支援しているスタッフと話してみたい

そういった事もすべて私達にご相談下さい。

説明会では、参加者が質問しやすい雰囲気づくりを大切にしてます。ご親族とご一緒に参加も可能です。「まずは話を聞いてみたい」「不安だけど一歩踏み出したい」というあなたにとって、具体的な行動へのきっかけになるはずです。

これらのプレゼントは、すべて無料でお渡ししております。ご希望の方は、下記のURLから、普段使いのメールアドレスで申請なさってみてください。いずれも、今後の備えをしっかり進めるための強力な一歩となるはずです。